|

||

|

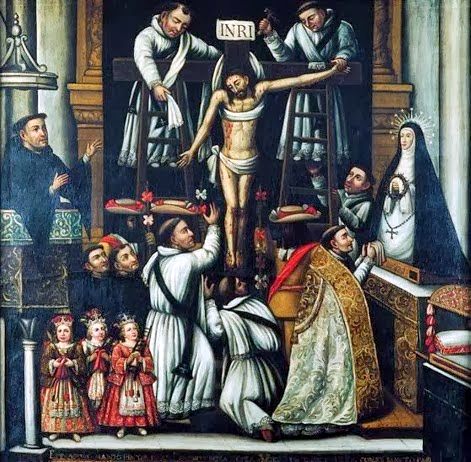

Desenclavo en el convento de las Agustinas de Medina del Campo (Valladolid). Pintura de 1722, obra de "el mudo Neyra".

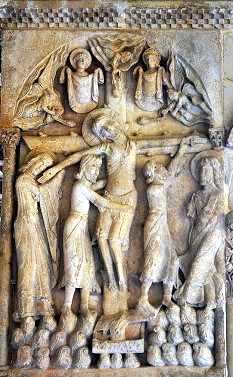

Ángeles en el tímpano del Pórtico de la Gloria llevando la cruz manu velata como los diáconos en las ceremonias de la Adoratio crucis

Descendimiento de la Cruz en el claustro de Stº Domingo de Silos (siglo XII), quizá inspirado en los Desenclavos paralitúrgicos

Juan XXIII haciendo la Adoratio crucis en Jerusalén (1959) |

Origen de la ceremonia del Desenclavo

La ceremonia del Desenclavo actual tiene un carácter paralitúrgico, ya que generalmente lo desarrollan actores laicos y al margen de la liturgia oficial, pero sus raíces se encuentran en antiguas prácticas litúrgicas de la Semana Santa: los rituales de la Adoración y la Deposición de la Cruz.

En las iglesias antiguas comenzaba el ritual sacando el crucifijo en procesión solemne y a continuación tenía lugar el rito de la Adoratio Crucis, el cual se desarrollaba con dos diáconos llevando una cruz cubierta con un paño que iban descubriendo gradualmente, adorando luego la cruz y besando el madero todos los miembros de la congregación. Posteriormente se introducía una hostia, una cruz o un crucifijo en un sepulcro simbólico (Depositio propiamente dicha), que en general era un hueco en el propio altar de la iglesia. En él permanecía hasta el Domingo de Resurrección, cuando se abría el locus, se retiraba la cruz o la hostia y se colocaba de nuevo solemnemente en el altar mayor (Elevatio)[1].

Desde de finales del siglo X la ceremonia de la Adoratio Crucis se hacía en la Península en relación con el canto del Popule meus -popularmente conocido como los Improperios-, un texto muy antiguo ¿del siglo VII? que en el Liber Pontificalis Rotae o Sacramentario de Roda de Isábena (ca. 1000, vinculado a la liturgia narbonense) se convierte en un diálogo dramático entre Cristo crucificado y el género humano, diálogo que era interpretado el Viernes Santo por dos o más cantores que entonaban alernativamente sus versos:

Acto seguido se levantaba una cortina y dos pueri elevaban y mostraban a la congregación de fieles un lignum crucis o una Cruz, adorada por los asistentes de rodillas que cantaban el Ecce lignum crucis, varias antífonas y el Pange lingua, y a continuación recitaban oraciones ad crucem adorandam.

Estas ceremonias litúrgicas simbólicas de los siglos X-XII se transforman, al menos desde el siglo XIV, en representaciones paralitúrgicas con la aparición de crucifijos en los que la efigie de Cristo tiene los brazos articulados y puede ser separada de la cruz lo que permite llevar a cabo sin dificultad las ceremonias a las que ahora podemos denominar Desenclavo, Descendimiento y Entierro. Desde finales del siglo XII (Pasión de Montecasino) aparecen textos, primero latinos y luego en vernáculo, y lo que en principio era una ceremonia mimada o con textos litúrgicos, se convirtió en un verdadero drama en el que intervenían actores (Nicodemo, José de Arimatea, las Marías...) que representaban un libreto. La presencia de este tipo de imágenes articuladas, conocidas en todas las regiones de Europa, supone un testimonio evidente de la existencia de representaciones parateatrales, la mayoría mimadas, muchas de las cuales perviven en la actualidad o han pervivido hasta tiempos recientes[2].

Antes incluso de que aparezcan los primeros Cristos articulados, desde la segunda mitad del siglo XII, proliferan los Calvarios y Descendimientos de madera (varios casos en Galicia) cuya finalidad resulta controvertida pero a los que la mayoría de los estudiosos vinculan con la liturgia pascual y asignan un papel en el desarrollo del drama litúrgico de la Depositio. Algunos de estos Calvarios primitivos tienen Cristos con brazos articulados (Descendimiento de Taüll, fragmento de la iglesia de Mig-Aran (Lérida), fragmento de S. Miguel de Viella (Lérida, siglo XII), grupo de Erill-la-Vall), si bien suele afirmarse que se trata de modificaciones realizadas en siglos posteriores para adaptarlos a la realización de la nueva ceremonia-representación[3].

En España tenemos noticias de un Descendimiento en 1355 en la plaza de Pollença (Mallorca) pero no sabemos si se utilizaba un crucifijo con brazos móviles, elemento que tenemos documentado por vez primera en Europa en el convento de benedictinas de Barking (Essex, Inglaterra) en 1370[4]. Un relato más detallado del desarrollo del rito lo encontramos, hacia 1489, en un Ordo procedente de la abadía de Prüfening, en las proximidades de Ratisbona[5]. En ambos casos, además de las imágenes intervienen actores reales (“Sacerdos repraesentabit personam Christi”, dice una rúbrica de Barking).

Conocemos con bastante precisión como se desarrollaba la representación del Davallament de la Creu de la Catedral de Mallorca (ca. 1480) ya que en el siglo XVII (1691) ante los intentos de prohibición del obispo Pedro de Alagón, el cabildo de la catedral de Palma recurrió a Roma y elaboró un dossier en el que se incluye una descripción completa de la ceremonia, los textos en mallorquín que se utilizaban y dos dibujos, uno de la planta de la Catedral indicando la situación de los diferentes escenarios, y el otro con un estudio de todos los elementos y personajes que intervenían en la representación[6].

En la Península son numerosos los crucifijos articulados, algunos tan famosos como el Cristo de la Catedral de Burgos, de madera forrada de piel, brazos plegables, cabeza móvil, cabello, barba y uñas humanos, del que una leyenda sostiene que le tendió sus brazos a Isabel la Católica[7]. En Galicia son especialmente abundantes (cinco casos medievales –cuatro del siglo XIV y uno del XV–, a los que habría que añadir medio centenar más de los siglos XVI-XIX), indicio claro de la extensión geográfica y cronológica que las aludidas representaciones tuvieron en tierras gallegas.

Similares al de Burgos, aunque quizá algo anteriores, son el Cristo de Santa María das Areas de Fisterra y el Santo Cristo de la Catedral de Ourense, ambos obras probablemente del mismo autor[8]. Del segundo tercio del siglo XIV es el ejemplar del Museo Diocesano de Tui, procedente del convento de Santo Domingo de la villa y relacionado con algunos Cristos vallisoletanos (tipo Cristo de Portillo). Hacia 1355 se puede fechar el cristo articulado de San Pedro Félix de Hospital de O Incio (Lugo) y más tardío (último cuarto del XV) es el de la sacristía de la Iglesia parroquial de Vilabade (Lugo)[9].

La abundancia de crucifijos articulados en Galicia concuerda con otras noticias que confirman la existencia de este tipo de ceremonias dramáticas (las Constituciones sinodales de Mondoñedo (1541) nos informan de la existencia de representaciones de Semana Santa y el relato del visitador de Muxía (1547) de “representaciones de la pasión de Nuestro Señor”), y con las numerosas noticias de ritos similares en el área portuguesa, lo que lleva a pensar que estas representaciones de la Pasión debieron de ser abundantes en Galicia entre los siglos XIV-XIX[10]. [1] La cruz en la Regularis Concordia (s. X) y en el Liber de Officiis Ecclesiasticis de Jean d’Avranches (s. XI). En otros casos es una hostia (Augsburgo, s. X, Laon, s. XII y Soissons, s. XIII) o bien el crucifijo y la hostia juntos como en Remieremont (s. XII) y Bayeux o Caen (s. XIII). En la iglesia oriental todavía se siguen realizando estas ceremonias (el rito del Threno y del Epitaphios, conocido desde el siglo X) y hay quien ha supuesto un origen bizantino para la ceremonia occidental (véase COTTAS (1931). Sobre el origen de la ceremonia véase CORBIN (1952) pp. 302-308 y (1960). Hay que recordar también que en el norte de Portugal hay noticias de la celebración de la ceremonia de la Depositio o Sepultura Christi (Misales de Braga), y se conservan algunas partituras (siglos XVI-XVIII) y los textos latinos dialogados entre el chorus y los pueri. Tenemos incluso un texto fragmentario de finales del siglo XVI en castellano y gallego-portugués procedente de Ponte de Lima, una traducción de la Oratio Jeremiae que podría ser indicio de la existencia de la Depositio en la diócesis de Tui. [2] Los crucifijos articulados han sido estudiados por TAUBERT y TAUBERT (1969) los cuales catalogaron 68 ejemplares de los siglos XIV-XVI, la mayoría alemanes aunque también algunos del sur de Europa, pero ninguno hispano. Es frecuente que además de los brazos tengan también móvil la cabeza (40 de los casos catalogados por Taubert y Taubert) y la boca, e incluso que los ojos se puedan abrir y cerrar. En algunos ejemplares existe además una sonda entre la herida del costado y la espalda, de manera que al mover la cabeza y los brazos la herida sangre (véanse los casos de Altheim, Döbeln y Memmingen, en Taubert, nº 2, 3 y 17). Sobre este tipo de imágenes articuladas véase también KOPANIA (2010) y HAASTRUP (1987), pp. 146-47, con referencias a ejemplos eslovacos y daneses. Los Descendimientos aún se realizan en Galicia en más de cincuenta localidades y están documentados en setenta más. Los hay también en Asturias (Villaviciosa, documentado desde el XVII, Vegadeo, Miudes..) y en la zona de la Sierra de Francia y la Alta Extremadura (en Miranda del Castañar y en Ahigal –aquí recuperada-) donde fueron muy frecuentes hasta finales del XIX (se conservan varias imágenes articuladas de los siglos XVI y XVII en Miranda, Cepeda, Herguijuela y La Alberca). Se hacen también Descendimientos en Zamora, León, Palencia, Valladolid y Álava, en Valencia, en Aragón (los Abajamientos de Ibdes, Castejón de Monegros, Daroca, Ambel, Maluenda... quince Cristos articulados catalogados), en Andalucía, en Navara, en el País Vasco, en Murcia... y en Mallorca (davallaments de Inca, Pollença, Llucmajor, Sant Llorenç des Cardassar...). Alfonso García de Paso, en su Tesis Doctoral, ha catalogado 367 imágenes articuladas en España (GARCÍA de PASO REMÓN (2016). Fuera de la Península todavía subsiste, entre otros países, en Italia: Cerdeña (s’iscravamentu), Sicilia (scinnenza), Umbría (scavigliazione), Liguria (calata dalla croce) y Lombardía (en la localidad de Bérgamo), véase BERNARDI (1996), p. 29. [3] BASTARDES (1978), p. 66 y (1980), p. 87. Añadidos se consideran también los brazos articulados y la urna de cristal del Cristo de los Gascones de la Iglesia de San Justo de Segovia (s. XII), aunque recientemente algunos estudiosos han planteado dudas, afirmando que en algunos casos románicos las articulaciones podrían ser originales (Cristo desaparecido de Santa Mª de Benasque, cabeza de Cristo de la zona de Jaca con articulación en galleta actualmente en una colección particular...) y que la escultura románica (relieve del Claustro de Silos, capiteles de Santillana del Mar y de Aguilar de Campoo...) parece demostrar el conocimiento de los Desenclavos con Cristos articulados cuyo origen habría que retrasar al menos un siglo (véase GALTIER MARTÍ (2012), pp. 145-146). [4] YOUNG (1932), I, pp. 164 ss. Para el Descendimiento de Pollença, véase MASSOT i MUNTANER (1962). [5] YOUNG (1932), I, pp. 157 ss. [6] Véase LLOMPART i MORAGUES (1978), CASTRO CARIDAD (1997), p. 234 y MASSIP i BONET (1993), p. 33 figs. 1 y 2. [7] Fr. Pedro Loviano Historia del Santísimo Cristo de Burgos, Burgos, 1905, 1ª ed. 1740. VAREY (1957), p. 31. Otros casos son los de Villalcampo (Zamora) de finales del XIV, el quemado en 1925 de Benasque (Huesca, ca. 1200) y el también desaparecido Cristo de la Sangre de Liria (del siglo XIV). [8] El de Ourense fue llevado a la ciudad desde Fisterra por el prelado Vasco Pérez Mariño (1333-43). Originalmente se emplazó en el altar de la Cruz (costado noroccidental del transepto) siendo trasladado luego a la actual capilla, levantada en 1572, y entonces se modificó el enlace entre hombros y brazos para fijarlo en la cruz de “gajos” quedando los miembros con aspecto de descoyuntados. Como el Cristo burgalés, tiene partes de madera y partes de pergamino pintado relleno de trapos y, según la leyenda, apareció, como el de Burgos, flotando en el mar. [9] Son muy numerosos los Cristos articulados posteriores (Augasantas, Fornelos de Montes, Berducido, Baños de Molgás, San Antonio de Tui, Viveiro, Cangas, Santa María de Pontevedra. San Miguel de Pexegueiro (Tui), Museo do Pobo Galego... etc., con cronologías que oscilan entre el siglo XVII y finales del XIX). Varios de ellos parece que se hicieron para sustituir a ejemplares anteriores que estaban deteriorados y así el de la iglesia parroquial de San Antonio de Tui (antes San Francisco) se emplea ahora en la ceremonia del Desenclavo que todavía se realiza en el convento dominicano de la villa (hay noticias de ella desde 1862), en lugar del medieval de Santo Domingo que hoy se encuentra en el Museo Diocesano. También el de San Miguel de Pexegueiro (Tui), neomedieval de principios del XIX, debió de sustituir a uno anterior ya que hay noticias en la Constitución 9ª del Primero libro de Ánimas y Constituciones de la iglesia (Archivo Diocesano de Tui, 1665-1755), de la existencia de Desenclavo y Santo Entierro en el siglo XVII. [10] Las noticias de Mondoñedo en el Synodicon Hispanum I, nº 22 pp. 78-79. Las de Muxía en LÓPEZ FERREIRO (1968) [1883], p. 279. En Portugal hay testimonios de su celebración desde el siglo XV y noticias abundantes desde el XVI (Pergamino de Ponte de Lima (2ª/2 XVI), Misal Bracarense (1558), Manuscrito de Évora 1581, Procesional de 1607...) y numerosos casos tardíos (ss. XVIII-XIX), véase CORBIN (1952), pp. 302-308 y (1960). Los datos más completos proceden del Misal de Braga de 1558 (texto en latín en CORBIN (1952), pp. 305-308). |

Cristo articulado de Vilabade (Castroverde, Lugo) (1475-1500)

Desenclavo de Pontevedra

Cristo de O Incio (1355 ca.)

Cristo de Fisterra (1330 ca.) |

© Julio I. González Montañés 2015.